Untertagebau

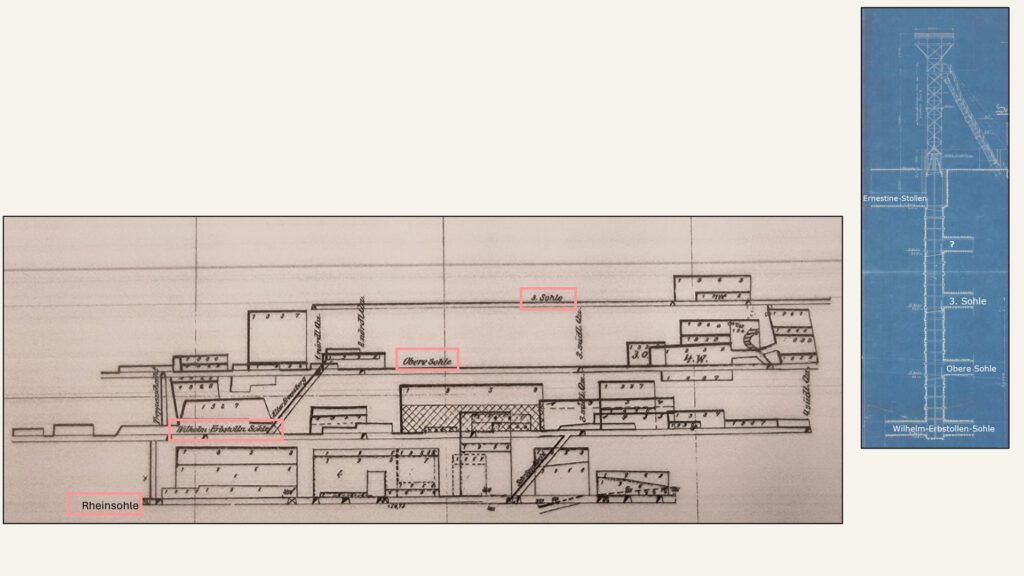

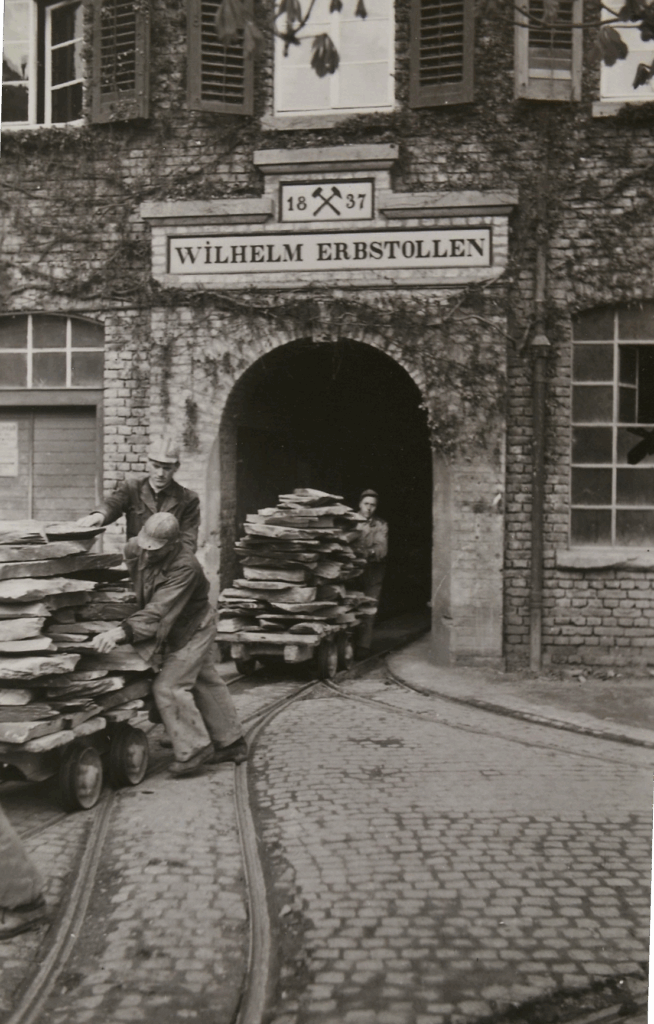

Im Wilhelm-Erbstollen wurden für den Schieferabbau untertägig zunächst drei Sohlen aufgefahren, die jeweils im Abstand von 25 m angelegt wurden (Erbstollensohle, Obere Sohle und 3. Sohle). Diese waren über Blind-, Schräg- und Treppenschächte und ab 1905 über den Ernestine-Schacht mit einer Teufe von 108 m miteinander verbunden. Der Ernestineschacht diente auch der Hauptwetterführung. Neben diesem dienten spezielle Wetterschächte („Lichtlöcher”) der Bewetterung, so zum Beispiel an der Adolfstraße in Höhe der Villa Schwabsburg (heute Zahnklinik).

1954 wurde von der Erbstollensohle ein Schrägschacht mit einer Länge von 40 m niedergebracht und mit dem Auffahren der Rheinsohle als einziger Tiefbausohle begonnen.

Die Wasserhaltung der höher gelegenen Sohlen erfolgte über die Erbstollensohle. Über eine abgedeckte Seige (Ablaufrinne) in der Mitte der Stollensohle konnten die Bergwasser mit natürlichem Gefälle in den Rhein abgeleitet werden. Nur die Wasser der Rheinsohle musste mithilfe von Pumpen auf das Niveau des Erbstollens gehoben werden. Neben der Wasserhaltung diente der Erbstollen zugleich der Bewetterung der gesamten Grubenanlage. Die ursprüngliche Idee, dass der Erbstollen eine einheitliche Bewetterung und Wasserlösung für alle höher liegenden Gruben im Revier bieten sollte, kam nie zur Umsetzung.

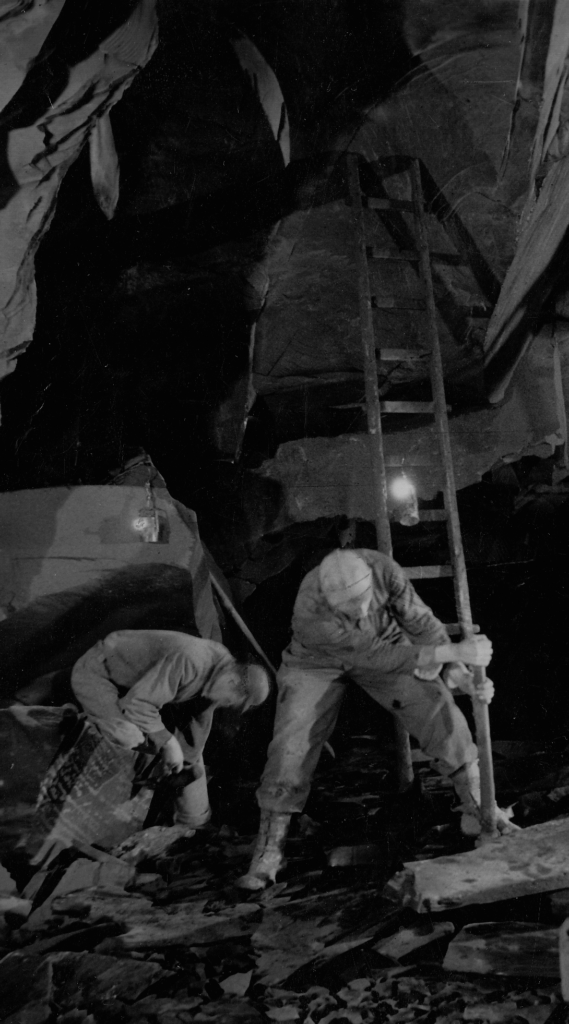

Der Abbau erfolgte im Kammerbauverfahren mit firstenbauartigem querschlägigem Verhieb („Rheinische Bauweise”), man arbeitete sich also von der Sohle nach oben zum First vor. Selten wurde im Strossenbau („Bodenarbeit”) abgebaut, wenn aus einer Sohle mit einer Teufe von 8-12m noch wertvolles Schiefermaterial gewonnen werden konnte.

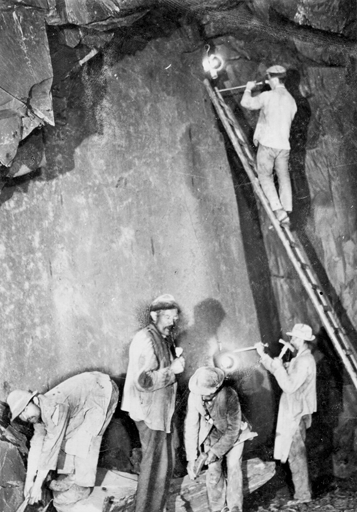

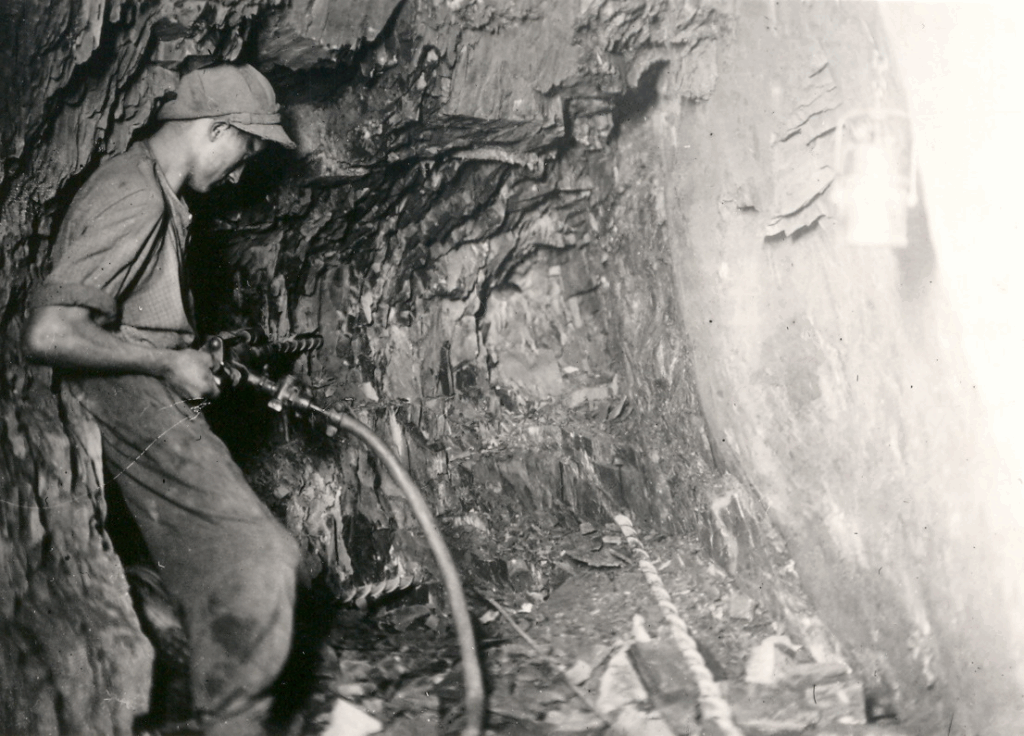

Das Lösen des abbauwürdigen Schiefers aus dem Gestein wurde meist durch Schrämen vorbereitet. Dabei wird ein möglichst schmaler und tiefer Spalt, der Schram, waagerecht in das Schieferlager gehauen. Das geschah entweder durch Loch-an-Loch-Bohren oder mit dem Pickeisen. Durch das Schrämen wird die Spannung in der Lagerstätte gelöst und der innere Zusammenhalt des Lagerstättenblocks aufgehoben. Nach dem Schrämen konnten dann größere Schieferblöcke mit Werkzeugen wie dem Abbauhammer gelöst werden oder es wurden Sprengladungen mit Schwarzpulver gesetzt, um einen Schieferblock möglichst schonend von der Wand zu lösen.

Das Schrämen stand aber nicht nur am Anfang der Schiefer-Gewinnung, sondern wurde auch beim Streckenvortrieb genutzt.

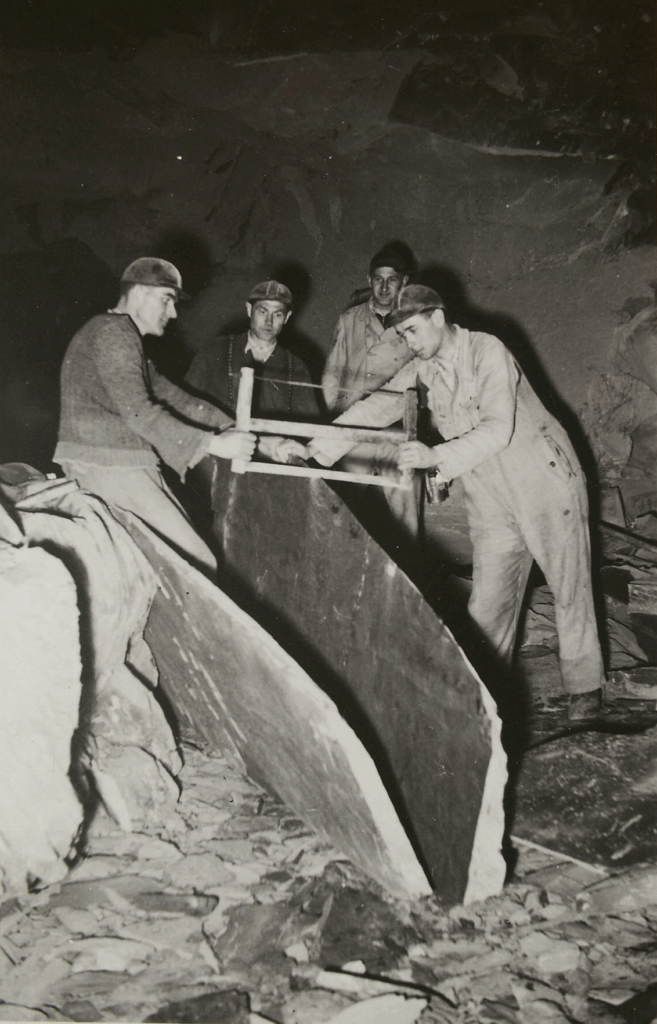

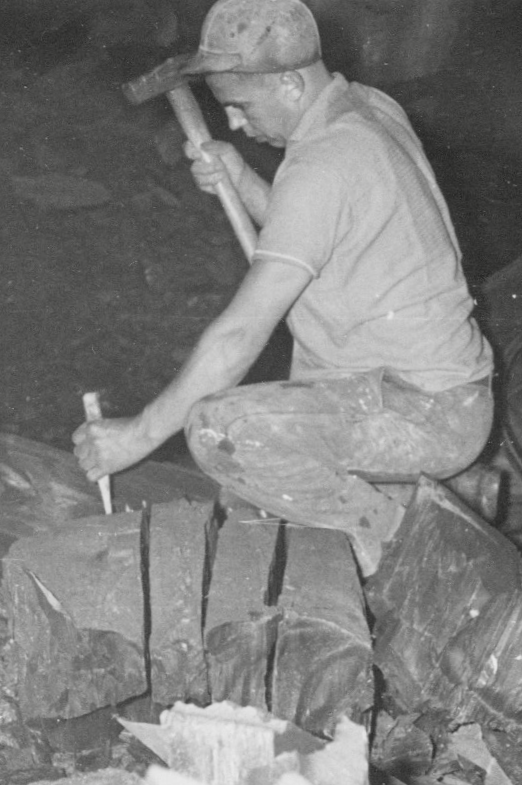

Die beim Abbau gewonnenen Blöcke wurde anschließend von den Hauern noch unter Tage in transportierbare Stücke verarbeitet. Beim sogenannten „Köpfen” wurde zunächst mit einer Steinsäge eine Kerbe in den Block gesägt. In diese Kerbe wurde ein Kopfkeil mit leichten Schlägen hineingetrieben, bis er fest im Stein haftete. Mit einem gezieltenen Hammerschlag brach der Block dann rechtwinklig zur Spaltfläche. Anschließend wurden die nun kleineren Blöcke in Platten von einer Stärke von 10 bis 15 cm gespalten. Auf Plattenwagen wurden diese mittels Hand- und Pferdeförderung, ab 1913 auf den Hauptstrecken der Erbstollensohle auch mit Lokomotivförderung, durch die Stollen zur Weiterverarbeitung im Spalthaus nach über Tage gebracht.

Wichtig war, dass die Platten noch „bergfeucht” im Spalthaus ankamen, nur so behielt der Schiefer seine Spaltbarkeit und ließ sich dort in seine endgültige Dicke spalten.

Quellen:

- Slotta, Rainer: „Der Wilhelm-Erbstollen in Kaub. Das herausragende technische Denkmal des Dachschieferbergbaus am Mittelrhein”.

In: Der Anschnitt, Jg. 34, Heft 4, (1982), S. 154-165. Bochum. - Radloff, Wilfried: „Aus der Geschichte des Kauber Dachschieferbergbaus”. Veröffentlicht in: Rheingau Forum, Zeitschrift für Wein-Geschichte-Kultur, Wiesbaden, Jg. 24, 2/2015

- Betriebsberichte Wilhelm-Erbstollen für die Jahre 1940-52 und 1953-71

- Wikipedia: „Wilhelm-Erbstollen”, abgerufen am 30.09.2025

- Wikipedia: „Schrämen”, abgerufen am 30.09.2025

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: Marion Halft, Kauber Schiefer e.V., 2025: „Untertage im Wilhelm-Erbstollen”.